Normalmente le caratteristiche valutate dalla nostra mente per interpretare e classificare un suono sono tre:

- altezza

- timbro

- intensità

Altezza

L'altezza (acuto o grave) è definibile come la frequenza dell'onda sonora, che come abbiamo visto corrisponde alla quantità di periodi rilevati in un secondo. L'orecchio umano è in grado di percepire un suono solo se la sua frequenza è compresa tra circa 16Hz e 20000Hz, valori detti limiti di udibilità. Esistono attualmente diverse teorie su come l'altezza di un suono venga associata alla sensazione sonora che percepiamo, ognuna con i suoi pregi e difetti. Le due più quotate sono la teoria posizionale di von Helmholtz e la teoria della periodicità.

Timbro

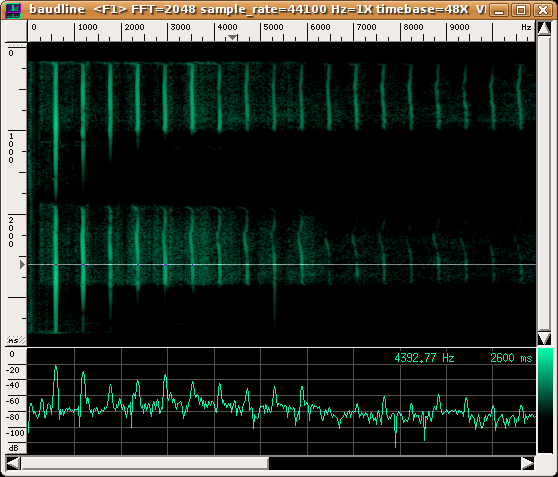

Il timbro è la qualità percepita di un suono che ci permette di distinguere due suoni che hanno la stessa altezza e la stessa intensità. In parole più semplici il timbro è la qualità del suono che ci permette di distinguere la voce di un violino da quella di un flauto, quando i due strumenti stiano emettendo una stessa nota. Il timbro di uno strumento è dovuto, in larghissima parte, alla composizione spettrale del suono che esso emette e dalla sua evoluzione nel tempo.

In realtà i sonogrammi di suoni di altezza differente generati da uno stesso strumento hanno evoluzione temporale differente, cioè non si ottengono semplicemente "traslando" le frequenze: ciò a causa della diversa evoluzione temporale delle varie armoniche costituenti i vari suoni (allora in teoria, per ciascun strumento dovremmo riconoscere un repertorio di sonogrammi, uno per nota), ma anche i sonogrammi di suoni di altezza differente generati da uno stesso strumento hanno evoluzione temporale differente, cioè non si ottengono semplicemente "traslando" le frequenze: ciò a causa della diversa evoluzione temporale delle varie armoniche costituenti i vari suoni (allora in teoria, per ciascun strumento dovremmo riconoscere un repertorio di sonogrammi, uno per nota).

Addirittura è possibile discernere il suono di un violino da quello di un flauto anche quando li si ascolta attraverso una radio, che agisce come un filtro a causa delle modalità di trasmissione, eliminando spesso frequenze importanti dallo spettro sonoro. Evidentemente c'è qualcos'altro che ci consente di individuare uno strumento che non sia solo l'evoluzione del contenuto spettrale del suono nel tempo. È quanto suggerisce la teoria delle formanti, ovvero la presenza di alcuni picchi energetici caratteristici che restano fissi tra le varie note. Si tratta del principio che permette di riconoscere al volo le vocali umane, a cui corrispondono alcune formanti ben precise, motivo per cui le voci cui viene artificialmente cambiata la tonalità sono spesso meno intelligibili del suono originale.

Intensità

Infine il suono può essere classificato come intensità in base al quadrato dell'ampiezza dell'onda che lo descrive. Si noti tuttavia che la pressione sonora (W/m^2) non è l'unico fattore che influenza la nostra percezione del volume. Il nostro range di rilevamento va dalla soglia di udibilità fino alla soglia del dolore, limite oltre il quale si riportano gravi danni al sistema auditivo e, qualcuno sostiene, si può perfino morire.

Il valore di tale soglia è estremamente piccolo: corrisponde ad una variazione di pressione rispetto alla pressione atmosferica in assenza di suono di soli 20 μPa (pari a circa 0,2 miliardesimi della pressione atmosferica). La soglia del dolore è invece mille miliardi di volte più grande della soglia di udibilità. Il campo di variazione delle intensità sonora è estremamente ampio: occupa circa 12 ordini di grandezza. Rapportato ad una scala delle lunghezze sarebbe come spaziare dalle dimensioni di un'ameba (circa 600 millesimi di mm) al diametro dell'orbita lunare (circa 600 mila km).