Come funziona l'orecchio?

Come si ha, a livello tecnico-scientifico, la percezione di un suono da parte del nostro apparato uditivo? Come viene interpretata la musica dal cervello? Come mai alcune note suonano dissonanti tra loro? A queste e altre domande daremo spazio in questa sezione.

Il nostro orecchio è ciò che in elettronica viene chiamato un trasduttore, ovvero un dispositivo che converte un tipo di energia relativa a grandezze meccaniche e fisiche in segnali elettrici.

Ricordiamone brevemente la struttura:

a livello di orecchio esterno esterno troviamo il padiglione auricolare e il condotto uditivo esterno, che hanno funzione di raccogliere e convogliare i suoni verso l'orecchio medio. La lunghezza del condotto gioca un ruolo importantissimo nel determinare la frequenza di massima sensibilità sonora: a causa della sua struttura corrispondente a un tubo aperto da un lato è possibile determinare facilmente che esso entra in risonanza a una frequenza di circa 2700 Hz.

È nell'orecchio medio, però, che si svolge la vera magia, un miracolo della natura. L'aria che percorre il condotto va a muovere il timpano, una membrana sottilissima tenuta in tensione dal muscolo timpanico. L'incredulità sorge spontanea quando si scopre che, affinché il timpano (e, per estensione, tutto l'apparato uditivo) rilevi una sensazione uditiva percepibile è sufficiente un livello di pressione pari 0,2 miliardesimi della pressione atmosferica, che causa uno spostamento della membrana timpanica è dell'ordine di 10-9 cm (un decimo circa del raggio dell'atomo di idrogeno).

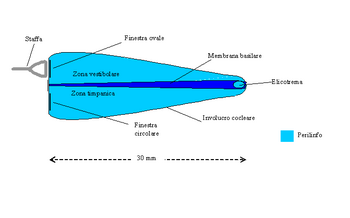

L'amplificazione sufficiente al nostro cervello viene ottenuta in parte grazie al sistema di incudine, staffa e martello (1.3 volte), ma soprattutto in merito del fatto che la membrana ovale che vanno a premere ha una superficie 17 volte inferiore al timpano. Come sappiamo grazie alla fisica, la pressione è il rapporto fra la normale della forza alla superficie e la superficie stessa, quindi il suo valore sulla finestra ovale è effettivamente 17 volte superiore a quello sul timpano, per un totale di un'amplificazione di fattore 22.

La pressione esercitata sulla finestra ovale si trasferisce al liquido contenuto in quella meravigliosa struttura dell’orecchio interno detta coclea (o chiocciola). A causa della loro sostanziale incomprimibilità i liquidi sono in grado, secondo il principio di Pascal, di trasferire efficacemente la pressione esercitata su di una loro parte all'intero liquido.

Nell'orecchio interno troviamo la membrana basilare, una sottile membrana che divide due gallerie (denominate zona vestibolare e zona timpanica) all’interno della chiocciola e che aumenta di spessore man mano che ci si allontana dalla finestra ovale. Essa termina in un'apertura detta elicotrema che mette in comunicazione le due gallerie e per mettere al perilinfo (il liquido contenuto nella chiocciola) di passare da una parte all'altra della membrana basilare.

Il segnale giunge infine al cervello. Ma come può questa fantastica parte del corpo umano comprendere un suono nella sua interezza?